Astrophotographie

La nébuleuse de l'Aigle

Bonjour,

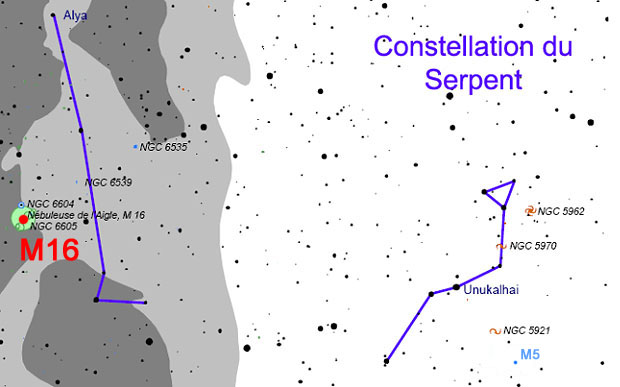

Voici une image de M16, la nébuleuse de l'Aigle située dans la constellation du Serpent réalisée le 14 juillet 2015 à 01h22 heure locale.

Matériel utilisé :

Canon EOS 1000D au foyer du télescope Meade 10" LX200 ACF.

Addition de 9 images de 6 minutes de pose et traitement avec Iris et Photoshop.

L'amas est constitué de jeunes étoiles bleues de type O et B qui sont nées de la nébuleuse de l'Aigle et qui ionisent le gaz de cette même nébuleuse, ce qui ne manque pas de lui donner une teinte caractéristique dans les gros télescopes. Des étoiles sont d'ailleurs encore en cours de formation. La région centrale de la nébuleuse montre une belle architecture en colonnes, appelées « Piliers de la création » (Pillars of Creation) depuis leur redécouverte par le télescope spatial ; dans ces piliers de gaz de l'ordre de trois années-lumière de long naissent les étoiles de l'amas, d'où leur nom. M16 nous est distant de 5 500 à 7 000 années-lumière selon les sources.

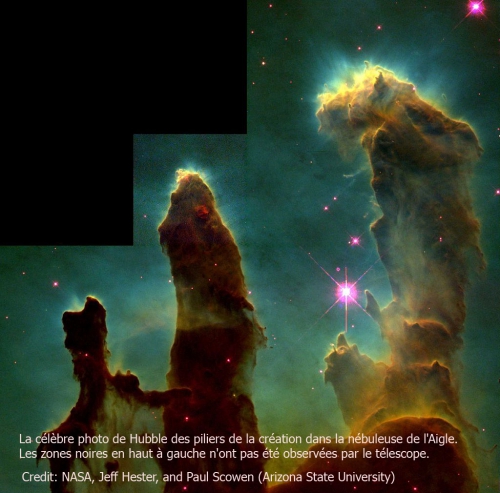

J'ai zoomé sur mon image pour avoir en gros plan "les piliers de la Création". En astronomie, les Piliers de la Création se rapportent à une image célèbre de colonnes de poussières interstellaires prise le 2 avril 1995 par le télescope spatial Hubble (voir image ci-dessous).

La photographie a été classée comme l'une des dix meilleures photographies de Hubble. Les auteurs de la photo sont Jeff Hester et Paul Scowen de l'université d'Arizona. Elle a été composée à partir de 32 images différentes prises par 4 caméras du système Wide Field and Planetary Camera 2 du télescope. Bien sûr, la résolution de l'image n'a rien à voir avec une photographie prise avec un télescope de 254 mm de diamètre comme le mien ! Pour info, le diamètre du miroir du télescope spatial est de 2,4 m et de plus il est bien sûr dans l'espace, donc pas de problème de turbulence atmosphérique !

Ces nuages ondoyants s’étendent sur plusieurs années-lumière (le plus grand, à droite , mesure environ quatre années-lumière).

Les Piliers de la Création sont emblématiques des structures, en forme de colonnes, qui se développent au cœur des vastes nuages de gaz et de poussière et sont le berceau de nouvelles étoiles. Elles surgissent lorsque l’intense rayonnement ultraviolet et les vents violents des étoiles massives fraîchement formées expulsent de leur environnement proche la matière de plus faible densité.

Des poches de gaz et de poussière de densité plus élevée peuvent toutefois résister plus longtemps à ce processus d’érosion. La matière située à l’arrière-plan de ces épaisses régions poussiéreuses se trouve alors protégée du rayonnement foudroyant en provenance des étoiles de types O et B. Cet écran protecteur génère de sombres queues ou encore des trompes d’éléphant, qui nous apparaissent tels des piliers poussiéreux orientés en direction opposée à celle des étoiles brillantes.

Coordonnées de M16 : Ascension droite : 18h18.8mn / Déclinaison : - 13° 47’

Pour le localiser, commencer un parcours à partir de M24 (constellation du Sagittaire), puis 1° vers le Nord trouver M18 (amas ouvert), puis encore 1° Nord trouver M17 (nébuleuse), pour aboutir à M16 2° plus au Nord.

M16 se situe à 2.5° (19 minutes en ascension droite) à l’Ouest de l’étoile Gamma Scuti (magnitude 4.7).

La région de la constellation du Cygne

Voici une image de la région de la constellation du Cygne réalisée le 12 juillet 2015 à 0h57 heure locale.

Matériel utilisé :

Canon EOS 1000D + objectif 18-55 mm partiellement défiltré en parallèle d'un télescope Meade LX200 (Télescope de l'association APEX89).

Pose unique de 180 s et traitement de l'image avec Photoshop.

Les nébuleuses constituées d'hydrogène apparaissent en rouge sur l'image

Grâce à sa position sur la Voie lactée, plusieurs amas stellaires et nébuleuses se trouvent dans le Cygne.

On peut y voir les amas ouverts M29 et M39.

NGC 7000, la nébuleuse de l'Amérique du Nord, se trouve un peu à l'est de Deneb. Sa ressemblance avec ce continent est assez frappante sur les photographies.

La planète Jupiter après l'opposition

La planète Jupiter était à l'opposition le 6 février dernier. Les conditions sont idéales pour observer les détails de son atmosphère ainsi que les phénomènes mutuels.

Tous les 6 ans, la Terre se trouve dans un plan voisin de celui des satellites de Jupiter. Il est alors possible d'observer des phénomènes mutuels, ou « phémus », entre les satellites. Des séries d'éclipses et d'occultations hautement intéressantes pour la science sont alors observables.

À quoi servent les phémus ?

Aujourd'hui principalement suivis par les astronomes amateurs, les phémus permettent d'affiner la connaissance de la position des satellites de Jupiter et de voir l'évolution de leur orbite dans le temps.

Par exemple, les astronomes ont noté que Io accélère légèrement et se rapproche doucement de Jupiter. Couplé à des observations infrarouges, ce travail mené par une équipe franco-belge en 2009 montre qu'il y a un équilibre entre la chaleur produite par les effets de marrées à l'intérieur du satellite, et celle dégagée par ses volcans.

Quand observer les phénomènes mutuels ?

La campagne d'observation débute le 17 août 2014 et dure environ un an, jusqu'au 22 août 2015. La période la plus intéressante sera en janvier 2015 lorsque Jupiter sera à l'opposition. Les événements peuvent être prévus avec un logiciel gratuit comme Winjupos. Une liste complète est disponible sur le site de l'IMCCE :

http://www.imcce.fr/langues/fr/observateur/campagnes_obs/phemu15/index.php?popup=3

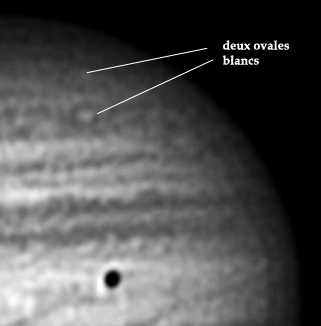

Voici une image de Jupiter réalisée au foyer de mon télescope Meade ACF-SC 254/2500 10" UHTC.

Le point noir que l'on peut voir sur le disque de la planète est en fait l'ombre projetée du satellite Europe.

|

Nom du CROA : 2015_02_11_observation depuis Cudot |

| Lieu : France : Cudot Latitude : 47°59'05"N Longitude : 03°10'49"E Altitude : 200 m Date : 11/02/2015 Heure de l'observation : 03:00:00 Durée de l'observation : 20 min |

| Instrument : Meade ACF-SC 254/2500 10" UHTC Diamètre : 254 Focale : 2500 F/D : 9,8 Oculaire : 26 mm Monture : Atlas EQ-G |

| Objet Observé : Jupiter Nature de l'objet : Planète Constellation : Cancer |

| Seeing S : 7/10 Transparence T : 7/10 Pollution lumineuse P : 8/10 Température : 0° Vent : 2, faible |

| Objet photographié : Jupiter WEBCAM QHY5-II Filtre : Aucun Logiciel d'acquisition : EZ-planetary Tps de pose : 10.3ms Nbr IMG/S : 50 Gamma : 0.7 Nombre de pose : 55 s Nombre de Dark : 0 Nombre de Flat : 0 Logiciel de prétraitement : Registax V6 Logiciels de traitement : , Photoshop CS5 |

|

Commentaires : Passage du satellite Europe devant Jupiter et projection de son ombre. Les bandes équatoriales Nord et Sud sont bien visibles ainsi que quelques ovales blancs. Magnitude: -2.6 Diamètre: 45.3 "Partie illuminée: 1.000 Phase: 1 ° Distance: 4.3498 au Distance au soleil: 5.3336 au Vitesse: 12.7km/s Angle de position: 19.8 Inclinaison du pôle: -0.2 Inclinaison solaire: -0.0 Méridien central I: 131.51 Méridien central II: 113.46 Méridien central III: 23.12 Passage de la Tache Rouge: 4h40m 14h36m GRSLon: 172.0 Ephéméride: DE405 Date: 2015-02-11 03h03m33s Coordonnées: Apparente Topocentrique Apparente AR: 09h19m15.60s DE:+16°38'34.1" Moyenne de la date AR: 09h19m14.03s DE:+16°38'47.6" Moyenne J2000 AR: 09h18m23.65s DE:+16°42'38.6" Ecliptique L: +137°03'36" B:+00°58'07" Galactique L: +213°19'48" B:+39°51'59" Visibilité pour l'observatoire: Cudot - observatoire 2015-02-11 03h03m33s ( CET ) Temps Universel: 2015-02-11T02:03:33 JD=2457064.58580 Heure sidérale locale: 11h39m32s Angle horaire: 02h20m17s Azimut: +234°38'40.9" Hauteur: +47°33'37.9" Hauteur géométrique: +47°32'47.0" Masse d'air: 1.4 Lever: 17h19m Azimut+63°58' Culmination: 0h44m +58°42' Coucher: 8h04m Azimut+296°02' |

| C:\Users\Stéphane\Documents\Astronomie\Mes photos astro\Planètes\Jupiter\2015\20150211jup-7a.jpg |

M31, la Galaxie d'Andromède

La galaxie d'Andromède, également identifiée sous les numéros M31 et NGC 224, est une galaxie spirale située à environ 2,55 millions d'années-lumière du Soleil, dans la constellation d'Andromède.

Image réalisée avec mon Canon EOS 350D au foyer d'une lunette Orion 80ED.

10 poses de 180 secondes puis compositage et traitement des images avec le logiciel IRIS.

La galaxie d'Andromède est l'objet le plus lointain que l'on peut observer à l'oeil nu. C'est une galaxie spirale. On pense que la Voie Lactée (notre galaxie), bien que deux fois moins massive, lui ressemble. C'est la plus grande d'un groupe de plus 30 galaxies, incluant notre Voie Lactée qu'on appelle le groupe local. Elle possède 300 milliards d'étoiles sur un diamètre de 150 000 années-lumière. La structure spirale n'est pas facilement visible car la galaxie est pratiquement de profil, le disque étant incliné d'un angle de 13° sur la ligne de visée. Seul le petit noyau central est visible dans un petit télescope à travers les bras spiraux. Ceux-ci s'étendent en fait sur trois degrés du ciel - plus de six fois le diamètre apparent de la Lune. Plusieurs galaxies naines sont en orbite autour de la galaxie d'Andromède, notamment M32 et NGC 205. Ce fut le premier objet dont on a reconnu la nature extragalactique.

Repérage :

Repèrez la constellation de Pégase dont les étoiles formant un grand carré sont très lumineuses (cf carte ci-dessous). Cherchez ensuite l'étoile de magnitude 2 située en-dessous de la Galaxie d'Andromède sur la carte, suivez alors les deux étoiles juste au-dessus et cherchez une tache laiteuse assez large.

Observation :

Période favorable : automne.

Au télescope, la galaxie M31 est une tache ovale lumineuse au centre d'un trait fin de lumière. Pour avoir un panorama complet sur M31, il faut utiliser des jumelles ou un oculaire à grand champ sur un télescope. Pour une observation détaillée de M31, un instrument d'au moins 200mm est requis. Au Sud de la galaxie d'Andromède, on observe la galaxie compagnon M32. En augmentant le grossissement, vous verrez un nuage de lumière en forme d'oeuf. Même lors de mauvaises nuits, on voit toujours le noyau de la galaxie d'Andromède. Plus la nuit va être sombre, plus vous verrez ce qui entoure le noyau. Le noyau lumineux apparaît un peu décentré par rapport au trait de lumière qui l'entoure. Il faut être patient pour voir apparaître l'ensemble de la galaxie. Plus vous regardez dans l'oculaire, plus vous la verrez s'étendre de part et d'autre du noyau.

Carte de M31 dans le ciel

Les nombres en rouge sont les magnitudes des étoiles les plus lumineuses.

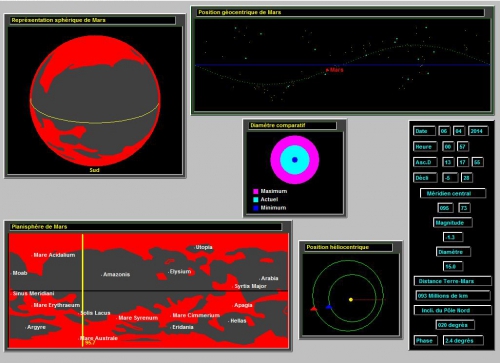

MARS, le retour

Le 08 Avril 2014, la planète Mars se trouve alignée avec le Soleil et la Terre. C'est l'opposition, moment où la différence de longitude géocentrique entre Mars et le Soleil est de 180 degrés.

Cet événement ne se produit que tous les 26 mois environ (780 jours en moyenne). Pendant cette période, Mars est visible une grande partie de la nuit, et passe à sa plus courte distance de la Terre. En conséquence, son diamètre apparent est maximal. C'est donc la période la plus favorable pour l'observer.

Mais les oppositions n'ont pas toujours lieu à la même distance du Soleil. En raison de l'excentricité de l'orbite de Mars, la distance entre les deux planètes peut varier considérablement d'année en année selon la position de Mars sur son orbite. Lors de son passage à l'aphélie (au plus loin du Soleil), la planète se trouve à environ 249 millions de kilomètres du Soleil et se rapproche de l'astre du jour à 207 millions de km lorsqu'elle passe au périhélie (au plus près du Soleil).

La photo de Mars a été prise 2 jours avant l'opposition. Le diamètre apparent de la planète est quasiment à son maximum. Elle est bien visible dans le ciel sous la forme d'un astre rougeâtre qui ne scintille pas. On la trouve actuellement dans la constellation de la Vierge à quelques degrés de l'étoile Spica.

Pour avoir une image couleur de Mars avec une caméra noir et blanc, j'ai utilisé la technique de la trichromie. La trichromie est le principe (utilisé notamment en photographie, en cinéma, et en télévision) permettant de reproduire un très grand nombre de couleurs à partir de trois couleurs primaires (procédé inventé simultanément par Charles Cros et Louis Ducos du Hauron et mis au point par ce dernier). En astronomie, on se sert d'une roue à filtre. La technique RVB consiste à prendre des images individuelles en rouge, vert et bleu. Ces images représentant les couleurs primaires seront ensuite assemblées pour produire une image couleur. Pour réaliser ce type d'image, on utilise une caméra CCD monochrome (noir et blanc) capable de reproduire le spectre des couleurs si on lui ajoute individuellement, lors de la prise de vue, des filtres représentants les couleurs primaires rouge, vert et bleu. Le terme RVB représente le spectre lumineux suivant de l'image acquise :

- RVB représente les couleurs primaires Rouge, Vert et Bleu permettant de reproduire tout le spectre des couleurs de l'objet

Prise de vue : Caméra monochrome QHY 5L II sur roue à filtre RVB + Barlow X2 sur télescope MEADE LX200 ACF 1O".

Capture de 3 films de 60 s dans chaque couche R (rouge), V( vert), B (bleu). Compositage avec Registax 6 puis réglage des niveaux avec Photoshop.